日本酒を前にして、ふと「これっていつまでに飲めばいいのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?

パッケージに賞味期限の記載がないことがほとんどなので、不思議に思う方も多いはず。

ここでは、そんな日本酒の賞味期限について、初心者の方でもスッキリ分かるように解説します。これで、もう迷うことはありません。

そもそも「賞味期限」って何?

日本酒の話に入る前に、まずは「賞味期限」と「消費期限」の違いをざっくり押さえておきましょう。

- 美味しく食べられる期限

- 期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。

- 劣化が比較的遅いものが対象

スナック菓子、缶詰、ハム、レトルト食品、カップ麺 etc

- 安全に食べられる期限

- 期限を過ぎたら食べるのはやめましょう。

- 劣化が早いものが対象

弁当、惣菜、サンドウィッチ、食肉、生めん、ケーキ etc

賞味期限

「この期間までなら、美味しく食べられますよ」という期間です。期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。

例:スナック菓子、缶詰、ペットボトルのお茶など

消費期限

「この期間を過ぎたら、食べない方がいいですよ」という期間です。安全に食べられるリミットを示しています。

例:お弁当、ケーキ、生肉など

日本酒に「賞味期限」の記載がない理由とは?

スーパーで売っている食品のほとんどには、賞味期限か消費期限が書かれています。でも、日本酒にはなぜか見当たらないですよね。これには、ちゃんと理由があります。

実は、日本酒は法律上、「酒類」に分類され、製造から販売まで品質が安定しているため、賞味期限や消費期限の表示義務がないのです。

未開封の日本酒には「賞味期限がない?」

「え、じゃあ一生飲めるの?」って思いますよね。

結論から言うと、未開栓の日本酒には、明確な「賞味期限」はありません。

ただし、これは「いつまで経っても味が変わらない」という意味ではありません。日本酒は生き物です。時間の経過とともに少しずつ風味が変化していきます。

例えるなら、日本酒は「旅人」です。

造られたばかりのフレッシュな状態から、瓶の中で少しずつ熟成(旅)を続けます。その旅路で、若い頃のキレのある味わいから、まろやかで深みのある味わいへと姿を変えていきます。

この風味の変化を楽しめるのが日本酒の醍醐味。でも、旅路が長すぎると、残念ながら味が落ちてしまうこともあります。

【図解イメージ】 日本酒が瓶の中で旅をしている様子を、時間の経過とともに風味が変化していくイラスト

未開栓の日本酒、美味しく飲める期間の目安

日本酒は種類によって、美味しく飲める期間の目安があります。※あくまで目安であり、保存状態によって大きく変わります。

- 製造年月から6ヶ月〜8ヶ月

- 加熱処理をしていないフレッシュなタイプ。冷蔵庫で保存し、なるべく早く飲むのがおすすめです。

- 製造年月から10ヶ月〜1年間

- デリケートな香りが特徴。冷蔵保存が最適です。

- 製造年月から1年間

- 比較的安定しており、常温での保存も可能です。(直射日光や高温を避ける)

- 数年〜数十年

- 長期熟成させて造られた日本酒。時間と共に変化する風味を楽しむお酒です。

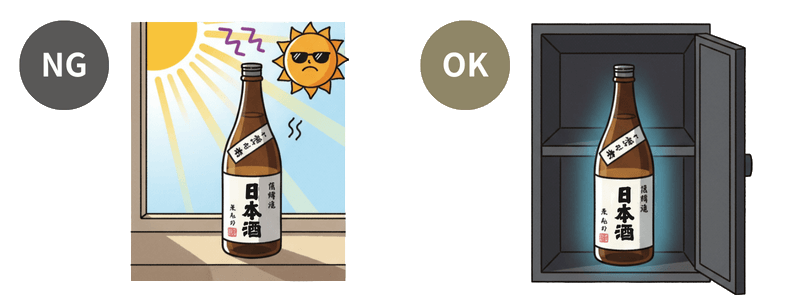

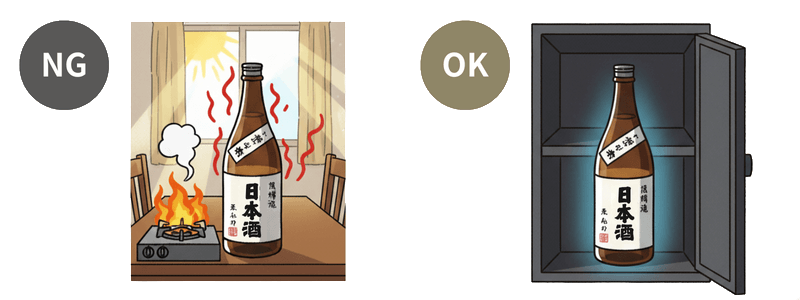

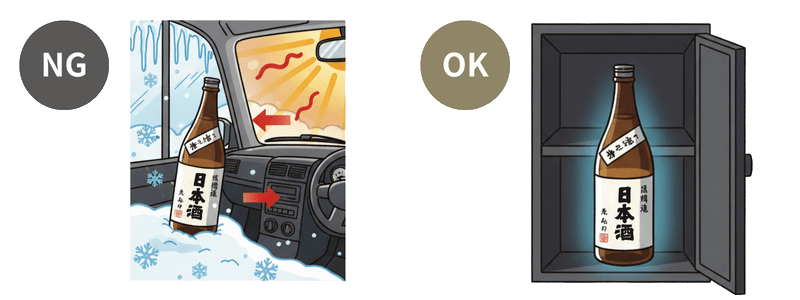

日本酒の正しい保存方法

日本酒にとっての「天敵」は、次の3つです。

賞味期限を過ぎた日本酒は「飲める?」

賞味期限がない日本酒ですが、「おいしく飲める期間」を過ぎると、次のような変化が現れます。

- 見た目の変化 色が黄色や茶色くなることがあります。

- 味の変化 口に含むと酸味が強くなったり、苦味やえぐみを感じることがあります。

- 香りの変化 新酒のようなフルーティーな香りがなくなり、紙のような香りや古い油のような香りがすることがあります。

これらの変化は「劣化」であり、体に害はありません。

そのため「消費期限」の心配はないのでご安心ください。ただし、保管方法によっては美味しくなくなっているため、あまりおすすめしません。

開栓後の日本酒には「消費期限」がある?

栓を開けた瞬間から、日本酒の「旅」のスピードは一気に加速します。

空気(酸素)に触れることで、酸化が進んでいきます。

例えるなら、「開栓」は日本酒にとっての「スタート地点」。 冷蔵庫の扉を開けるたびに、栓を開けた日本酒は、ゴールに向かってダッシュを始めます。

開栓後の日本酒が美味しく飲める期間の目安

開栓後はなるべく早く飲み切るようにしましょう。

- 1週間以内

- 2〜3週間

※この目安は、基本的にどんな種類の日本酒でも大きくは変わりません。ここで重要なのは 「空気に触れること」なので、どんな日本酒でも開封後は早めに飲むのが鉄則です。

開栓後のお酒を美味しく飲むためのコツ

- 栓をしっかり閉める

キャップをしっかり閉めて、空気に触れるのを最小限に抑えましょう。 - 飲み口を清潔に保つ

栓を開ける度に、飲み口を拭くことで雑菌の繁殖を防げます。 - 小分けにする

小さな瓶に移し替えることで、空気に触れる面積を減らすことができます。

日本酒も「熟成」で価値が増す?

ワインは「何年物」のように、古くなるほど価値が増すイメージがありますよね。日本酒にも、「古酒(こしゅ)」という、熟成によって新たな価値が生まれる概念があります。

古酒は、3年以上熟成させた日本酒のこと。

長い年月をかけて琥珀色になり、メープルシロップやカラメル、ドライフルーツのような複雑で濃厚な香りと味わいに変化します。

ただし、どんな日本酒でも美味しく熟成するわけではありません。古酒として造られるお酒は、最初から熟成に耐えられるように設計されています。

味が変わってしまった日本酒どうすればいい?

いくら賞味期限がないからといえ、「存在を忘れて放置してたから、風味が変わっちゃった…」 そんな時でも、心配ご無用!味が変化した日本酒は、別の形で楽しむことができます。

味が変わった日本酒は、新たな「変身」を遂げる

最後に、味が変わった日本酒の活用術をご紹介します。

「あれ?なんだか風味が違うな…」そんな日本酒を、捨ててしまうのはもったいないです。日本酒は、たとえ風味が落ちたとしても、その秘めたるパワーで新たな「変身」を遂げることができるのですから。

それでは、そのままではちょっと飲めない日本酒に、「料理」や「温め」という魔法をかけ大活躍させましょう。

- 魚や肉の臭み消し、煮物の味付けなど、料理に使うと風味が増します。

- 肉をふっくらジューシーに、魚の臭みを消して旨味を凝縮してくれます。

- 温めることで、まろやかで深みのある味わいになります。

- 味が落ちたなと感じたお酒も、熱燗にすることで美味しく生まれ変わることがあります。

【変身その1】魔法の調味料「料理酒」に!日本酒は、うま味成分(アミノ酸など)が豊富。だから、料理に使うと、ただの調味料ではなく、深みとコクをプラスしてくれる「魔法の調味料」に早変わりします。

- 肉をふっくらジューシーに: 日本酒に肉を漬け込むと、お酒の酵素がタンパク質を分解し、お肉が驚くほど柔らかくなります。

- 魚の臭みを消して、うま味を凝縮: 魚を煮るときに日本酒を加えると、生臭さを消し、素材本来のうま味を引き出してくれます。

【料理例】

鶏肉の照り焼き いつものタレに日本酒を少し加えるだけで、ワンランク上の照り焼きに!

アサリの酒蒸し 酒蒸しに日本酒を使えば、アサリのうま味がより引き立ち、風味豊かな一品になります。

「これ、本当にあの日本酒?」と、家族や友人が驚くこと間違いなし。ぜひ、料理という名の魔法をかけてみてください。

【変身その2】熱い友情で復活!「熱燗」で復活!「冷酒で飲むにはちょっと…」と感じた日本酒でも、温めるという友情のパワーを注ぐことで、その魅力が再び花開くことがあります。

温められた日本酒は、香りが立ち、口当たりがまろやかになり、角が取れて優しい味わいになります。

例えるなら、冷たい態度をとっていた友人が、温かい言葉をかけられて、心を開いてくれるようなもの。熱燗にすることで、日本酒の秘めていた温かい一面に出会えるかもしれません。

【楽しみ方】

まずは低めの温度から ぬる燗(40℃前後)から試してみるのがおすすめ。

鍋料理と一緒に 寒い季節に、熱燗と鍋料理の組み合わせは最高です。じんわりと心も体も温まります。

いかがでしたか。「味が変わった」というピンチも、実は日本酒の新たな一面を発見するチャンスです。こうして時間が経ったお酒が活躍すると思うと、日本酒がもっと楽しく、もっと奥深いものに感じますよね。

ぜひ、「お酒は最後まで楽しむもの」という気持ちで、活用してみてください。

まとめ:日本酒の「賞味期限」は?

今回ご紹介した話をまとめると、日本酒の賞味期限は…

- 未開栓

明確な「賞味期限」はないが、種類によって美味しく飲める期間の目安がある。 - 開栓後

2〜3週間を目安に飲み切るのがおすすめ。

日本酒は、ちょっとした工夫で美味しさが長持ちします。 ぜひ今回ご紹介したことを参考に、日本酒を美味しく楽しんでください。

皆さんの日本酒ライフが、もっと豊かになりますように。