「日本酒 業界」と聞いて、あなたはどんなイメージを抱きますか?

多くの蔵元がしのぎを削る伝統の世界、それともクールな「Sake」として世界から注目を集めるグローバルな世界? 実は、日本酒業界は時代とともにその姿を大きく変えてきました。

それでは、日本酒業界がどのようにして今に至ったのか、その歴史を初心者の方にも分かりやすく解説します。 過去の大きな転換期を、一緒に振り返ってみましょう。

あなたがこれから飲む一杯の日本酒が、どんな歴史を背負ってきたのかが分かり、もっと面白くなるはずです。

量産体制の確立と「辛口」の普及

(1950年代~1960年代)高度経済成長期の日本酒

戦後の混乱期を乗り越え、日本は高度経済成長期に突入します。人々の生活が豊かになるにつれて、お酒の消費量も飛躍的に増加しました。

この時代の日本酒業界は、いかにして大量の需要に応えるか、そして品質をいかに担保するか、という課題に直面していました。

量産体制の確立と「辛口」の普及

1950年代~1960年代 高度経済成長と「家で飲むお酒」の普及

時代背景

戦後の復興期を経て、日本経済は高度経済成長期に突入しました。人々の生活が豊かになり、家庭でもお酒を楽しむ文化が定着。

日本酒は、ビールやウイスキーと並ぶ、国民的なお酒として大量に消費されました。

この時代に日本酒の品質をわかりやすくするために「級別制度」が導入されました。

特級、一級、二級とランク付けされ、等級が高いほど高級で美味しい、というイメージが定着しました。これはまるで、ゲームのキャラクターに「レベル」が付いたようなものです。

レベルが高い(特級)ほど、より強力(美味しい)なアイテムとして扱われ、流通を効率化しました。

当時の日本酒は、今のように甘口やフルーティーなものは少なく、「辛口」が主流でした。これは、濃い味付けの料理が増え、キリッとした辛口の日本酒が「魔法の水」のように油を流してくれる、食中酒として重宝されたからです。

旺盛な需要に応えるため、酒税法が改正され、米の使用量を減らし、醸造用アルコールなどを加える「三増酒」が普及しました。これにより、日本酒の生産量は飛躍的に増加しました。

マスからパーソナルへ、地酒の台頭

(1970年代~1980年代)個性への目覚めと地酒ブーム

大量生産・大量消費の時代を経て、人々は少しずつ「モノ」に飽き足らなくなり、個性や物語を求めるようになります。大量に作られた画一的な日本酒から、その土地ならではの「特別な一杯」へと、人々の興味は移り変わっていきました。この変化が、日本酒業界の第二の夜明けを告げます。

1970年代~1980年代 ライフスタイルの多様化と「発見」の旅

時代背景

高度経済成長が落ち着き、大量生産・大量消費の時代から、個人の価値観やライフスタイルが多様化する時代へと移行します。

「自分らしさ」を求める風潮が強まり、旅を通じて未知の文化や味を発見することが流行しました。

それまで全国で同じような日本酒が売られていましたが、消費者は「その土地でしか飲めないお酒」に価値を見出すようになります。この時代に起きた「地酒ブーム」は、画一的な酒造りからの脱却を促し、多くの小規模な蔵元に光を当てました。

新潟県を中心に広まった「淡麗辛口」という味わいは、スッキリとして飲みやすく、料理の邪魔をしない「優等生」のような存在として人気を博しました。これは、消費者の好みが多様化し、特定の風土が持つ個性が評価され始めた証拠でもあります。

後に一大ブームとなる吟醸酒は、この頃から酒造技術のコンテストである「全国新酒鑑評会」などを通じて、一部の専門家や愛好家の間で注目され始めました。まだ一般に流通することは少なかったものの、その後のブームの「夜明け」でした。

フルーティーな香り、級別制度の終わり

(1990年代)品質追求と大きな転換期

地酒ブームによって、日本酒の多様性への扉は開かれました。そして時代はバブル経済へと向かい、人々はより上質で、特別なものを求めるようになります。そんな「本物志向」の波は、日本酒の品質を劇的に向上させ、業界のルールそのものを変える大きな転換期をもたらしました。

1990年代 バブル崩壊と「本物志向」の強まり

時代背景

バブル経済が崩壊し、人々は「見栄」や「ブランド」よりも、「本当に良いもの」を求めるようになりました。

多少高くても納得できる品質のものを求める「本物志向」が強まり、日本酒にも新たな価値観が生まれます。

この時代に日本酒の歴史に革命を起こしたのが「吟醸酒」です。米を半分以上も削って低温でじっくり発酵させて造られる吟醸酒は、まるでフルーツのような華やかでフルーティーな香りを持ち、それまでの日本酒のイメージをガラリと変えました。

さらに、各県でより香り高い酵母の開発競争も行われ、吟醸酒ブームを加速させました。このブームにより、酒造りの技術が飛躍的に向上しました。

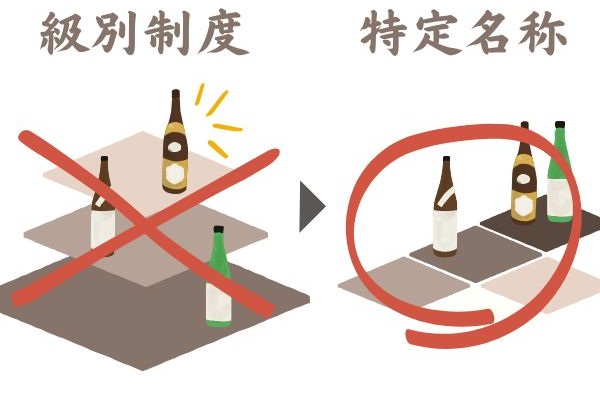

吟醸酒などの高品質な日本酒が増える中、古い「級別制度」は時代に合わなくなり、1992年に廃止されます。

これにより、消費者は「特級」というブランドに惑わされず、純米酒や吟醸酒といった「特定名称」で日本酒を選ぶようになり、現在の評価軸の基盤が作られました。

醸造用アルコールを添加しない「純米酒」が徐々に市民権を得ていきます。

米・米麹・水だけで造る純米酒は、米本来の旨味や奥深さを持ち、本物志向の消費者に受け入れられていきました。

個性を爆発させ、世界へ羽ばたく

(2000年代~2010年代)インターネットの普及と「和食ブーム」

インターネットが普及し、情報が個人へ行き渡るようになったこの時代、日本酒の造り手と飲み手の関係も変化します。さらに、2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本食が世界的に注目されるようになりました。

2000年代~2010年代 インターネットの普及と「和食ブーム」

時代背景

インターネットが普及し、情報が個人へ行き渡るようになったこの時代、日本酒の造り手と飲み手の関係も変化します。

さらに、2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本食が世界的に注目されるようになりました。

それまで、酒造りは「杜氏」と呼ばれる専門の職人集団に任せることが多かったのですが、この頃から、蔵元(蔵のオーナー)自らが酒造りの責任者となる「蔵元杜氏」が増えました。これにより、蔵元の個性や哲学がダイレクトに酒に反映されるようになり、よりユニークな日本酒が生まれるようになりました。

それまで、熱燗は安価な日本酒を温めて飲むものというイメージが強かったのですが、純米酒を温めて飲む「純米燗酒」の美味しさが再認識され始めました。

温めることで米の旨味や香りが引き出され、よりまろやかで奥深い味わいになることが知られるようになりました。

和食ブームを背景に、日本酒は海外でも注目されるようになりました。特に、ワイングラスで楽しむ「吟醸酒」は、フルーティーな味わいが海外の料理にも合わせやすく、多くのソムリエやワイン愛好家を魅了しました。

サステナビリティとイノベーション

(2020年代~現代)新たな価値観の創出

世界へと羽ばたいた日本酒は、新たな価値観を求める時代へと突入しました。サステナビリティや地域の物語、そして「食」とのより深い結びつきが重視されるようになり、日本酒は今、さらなる進化を遂げようとしています。

2020年代~現在 サステナビリティと地域への関心

時代背景

環境問題や地域活性化への関心が高まり、日本酒の造りにも新たな価値観が生まれています。消費者も、商品の背景にあるストーリーや、社会貢献への意識を重視するようになりました。

従来の日本酒にはあまりなかった「酸味」を重視した日本酒が増えました。

これは、海外の食文化やワインとのペアリングを意識したもので、日本酒の味わいの幅を大きく広げ、多様化をさらに加速させました。

ワインの世界で使われる「テロワール」という概念が日本酒にも意識されるようになりました。また、料理との組み合わせを楽しむ「ペアリング」が重要視され、特定の料理に合うように設計された日本酒も登場。日本酒がただの「お酒」ではなく、「食文化」の一部として深く根付いた証拠です。

多様な飲酒スタイルに対応するため、アルコール度数を抑えた「低アルコール日本酒」も注目されています。従来の日本酒よりも軽やかで飲みやすく、日本酒をあまり飲まない層や若い世代にもアピールしています。

時代とともに変化し、常に新しい扉を開いてきた日本酒。

こうして業界を俯瞰してみると、はじめて触れたあなたも日本酒業界の奥深さを知ることができたのではないでしょうか。次に日本酒を飲む際は、ぜひその一杯がたどってきた歴史に思いを馳せてみてください。